2025/04/11

社会学・人文書籍関係の買取【104冊 11,834】

今回も素敵な本を沢山買い取らせていただきました!

その中でも興味を惹かれたのはこちらです。

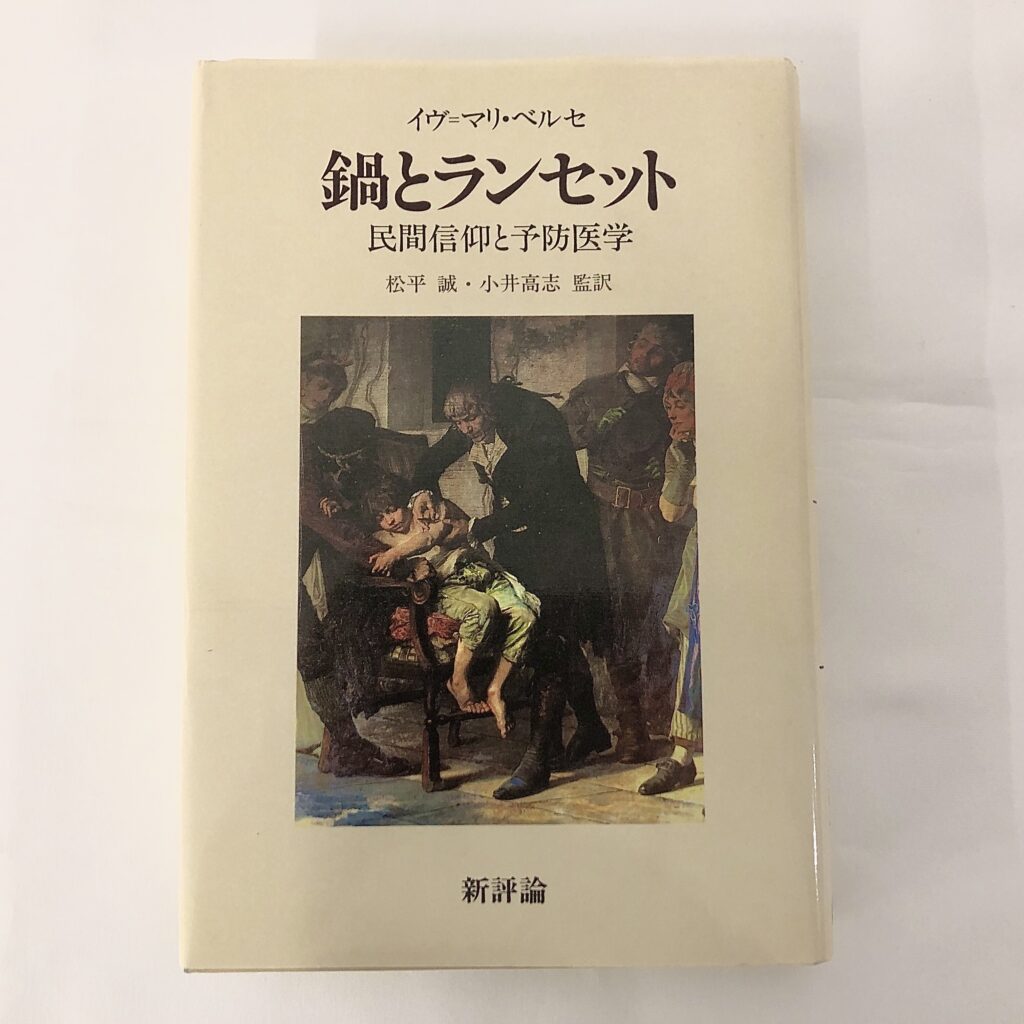

『鍋とランセット 民間信仰と予防医学』

イブ・マリ・ベルセ 著, 松平 誠・小井高志 監訳, 1988年, 新評論

こちらは19世紀における天然痘の大流行に対抗するため「種痘」をはじめとした予防医学の普及に奔走したヨーロッパの医師たちと、それによって社会に起こされた変革を取り扱った一冊です。鍋は煮沸消毒などに使う大釜などのこと、ランセットとは、医療用の両刃の小刀のことで、メスに比べ細身で微量採血の際に使用される医療器具だそうです。

天然痘は、人類が初めて根絶に成功したウイルスです。有史以前から夥しい数の命を奪ってきた天然痘ウイルス。ジャレド・ダイヤモンド氏の世界的名著『銃・病原菌・鉄』においても、天然痘は、かつてアメリカ大陸で栄えたアステカ文明滅亡の主要因のひとつに挙げられています。

人類史の大部分において疫病は、地震やハリケーンと同様に避けようのない災害でした。これを対処可能な「問題」として人々が捉えられるようになったのは、人類史という括りの中において、ごく最近のことであり、種痘の歴史はまさしくその始まりであったようです。近年においても新型コロナウイルスの大流行は記憶に新しく、疫病は依然として、人類の隣人であり続けていると言えます。

目次

高貴なる義務

この時期のヨーロッパといえば、植民地主義が席巻していた戦乱の時代ですが、ナポレオン法典をはじめとした現在に通ずる社会的諸制度が整備されていった啓蒙主義の時代でもあります。種痘の社会史、と言うと縁遠い話のように思えるかもしれませんが、予防接種はじまりの歴史、と言い変えれば、少し身近に感じられるかもしれません。本書では種痘を人々に施し、一つでも多くの命を救おうと奔走した各地の医師たち(その大部分は無名の開業医でした)と、それに対する社会の反応が体系的に整理されており、その全容を余すことなく知ることができます。

「社会の反応」と一言で表現しましたが、その言葉が示す人々は僻地の農民から大都市の知識階層、また聖職者から孤児に至るまで多種多様であり、その反応も千差万別です。

個人的に面白かったのは、各国の為政者の反応。第1部3章「保険政策」によれば、王族や大貴族は率先して自らの家族や使用人に種痘を受けさせることで人々に種痘の有効性と安全性を示しました。君主制国家においてはノブレス・オブリージュ的な観点から、民主国家においては福祉政策的観点から、彼らは人々の先陣に立ったのではないでしょうか。この手本は権力の下方まで波及し、大貴族から地方の役人、果ては医療従事者までも自らの子息に種痘を受けさせ、観衆の面前で重症患者から採取した膿を自分の子供に移して見せるパフォーマンスまでする事例もあったそうです。

コロナ禍においても、天皇陛下がワクチンを接種したことを宮内庁が発表し、一時期話題になった記憶があります。宮内庁が過去の事例に倣って公式に発表したとは考えにくいですが、マーク・トウェインが言ったとされる有名な言葉「歴史は繰り返さないが韻を踏む」が思い起こされます。

阻まれる救いの手

前述したとおり、当時は人と物の流通が地理的、人為的に阻害されている時代でもありました。有効な予防法が確立できたにも関わらず、医師たちの手元にはワクチンが届かず、またそれがあっても旅は難航しました。

そのうえ肝心の天然痘はこの障害をなんなく通過し、人々に猛威をもたらします。天然痘の潜伏期間は1週間から、長いと12日後にようやく症状が現れることもあり、感染者本人が気づかぬうちにかなり遠方まで天然痘を運んでしまうのです。また一般的に、ウイルスは生物の体内だけではなく物体の表面でも長い間生存でき (環境表面というそうです)、毛皮や絨毯などの貿易品そのものが天然痘を媒介しました。大航海時代がもたらした世界的な貿易のはじまり、つまりグローバル社会の黎明期における思わぬ副産物として、天然痘は世界中に広がっていったのです。

無論、公的権力は種痘を広めようとする医師たち、教会、民間団体をできうる限り支援、あるいは保護することで普及を推進しました。フランスの場合、革命政府や科学者達は種痘の発見をアンシャン・レジームの無知蒙昧さからの脱却の証とみなし、新たな科学の時代の輝かしいシンボルとして人々の前に掲げました。天然痘の恐怖に怯えていた多くの人々がこれをもって死の時代は終わったと万歳三唱して追従しましたが、一方で同じだけの人々がこの御旗を無視するか、あるいは明確に拒絶しました。

ここで興味深いのは、君主や政府といった国家権力は、多くの国民の支持を得ながらも、一様に種痘の「保護」と「推進」に終始して、種痘の義務化には二の足を踏んだということです。とりわけ戦乱で多くの人民を失っている状態なら人口の回復は急務であり、せめて子どもへの種痘は義務づけられてもよいはずですが、やはり国家は種痘の義務化を軍隊や孤児など、国家の直接管理下にある国民に留め、呼びかけに応えない人々は放り出すままにしておきました。

20世紀のフランス哲学者、ミシェル・フーコーは著書『監獄の誕生』にて「生政治」という概念を提唱しました。誤解を恐れず非常~に平たく言えば、国民を保護する義務を持つ政府が「国民は健康かつ安全に生きるべき」であるから、国民一人一人にそうするよう積極的に働きかける、といった状態のことです。

近代以前の国家は罪を犯した国民を「死なせる権力」を持っていましたが、「生き方を強制する力」は持っていないと考えられていました。家父長制のなかにあっては、家族の私生活のことは家長たる父親が監督する範囲のことであり「病気を予防するか、保護なしに身を曝すかは、個人の判断に属することであった」(p.60)のです。

こうした国家の態度は、一種の棄民を生み出してしまう危険性を含みます。例えば情報が限られる辺境地域の母親達は、ワクチンを持ってやってきた医師がどれだけ粘り強く説明してもその有効性を信頼しきれず、我が子を思いやるあまりに種痘を受けさせないままにしてしまい、結果として最愛の我が子を死なせてしまうという悲劇に見舞われます。あくまで一例ですが、そうした家庭はごまんとあったはずです。

かといって、種痘を義務化することは個人の自由を侵害する行為と直結してしまいます。権力は「判断を誤る自由」を個人から奪うことができません。この点において、行政は難しい立場にあったはずです。猖獗を極める天然痘の危機から国民を救うことができるワクチンが手元にある。それなのに、その救いの手を阻むものは、慣習であり、信仰であり、個人の自由であり、なにより救うべき国民自身だったのです。彼らを根気強く説得し、新たな科学の時代がもたらした奇跡を信じてもらうことは、種痘発見の後に繰り広げられる第二の戦いだったと言えるでしょう。

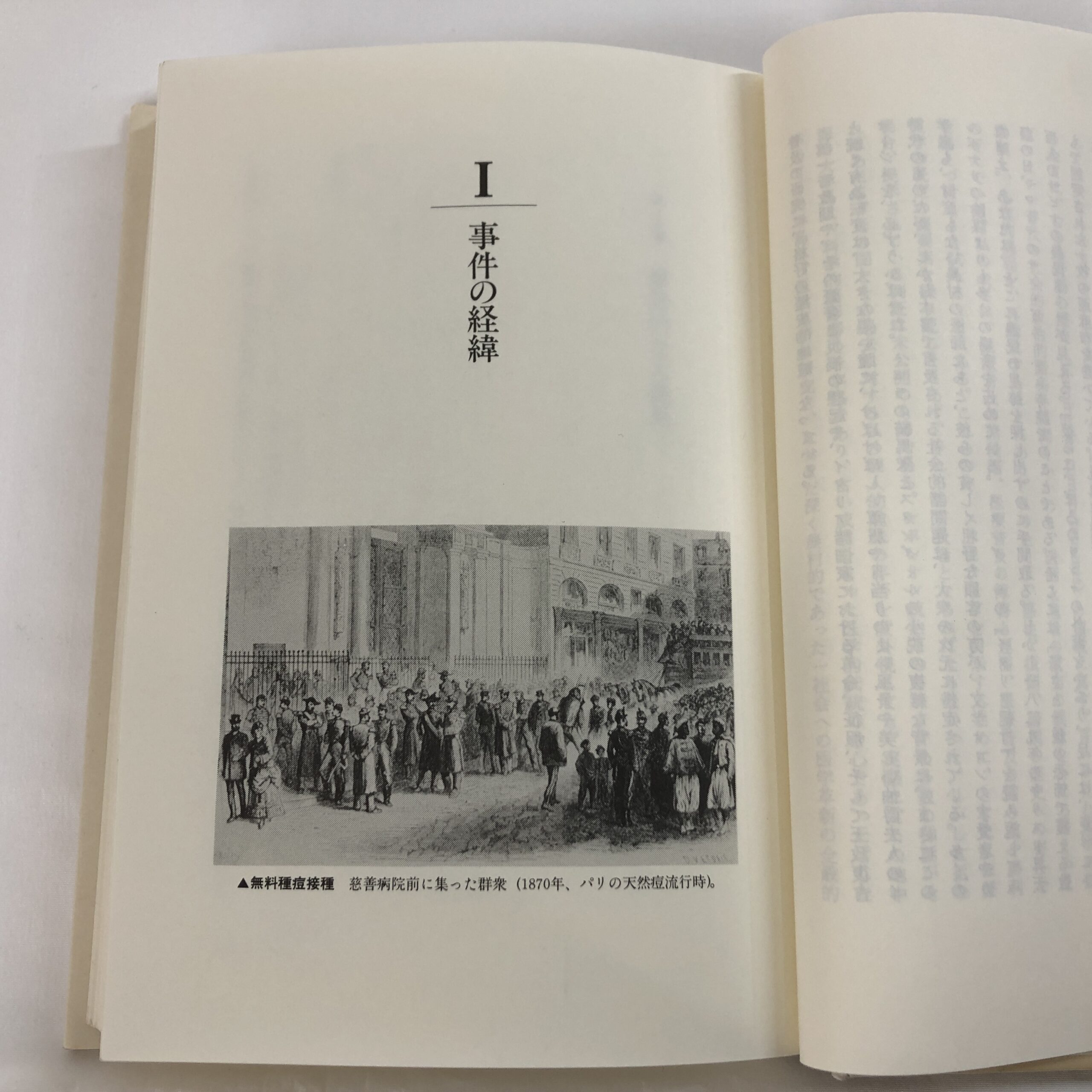

扉絵は種痘を受けに慈善病院に集った人々を描いた一枚

漫然とした自由か、思慮ある不自由か

コロナ渦において日本政府は、不要不急の外出を自粛するよう国民に要請し、また飲食店や音楽ライブハウスには、営業の規模を縮小、あるいは停止するように命じました。これはもちろん、国民を守るためのやむを得ない措置であった一方で、外出の自粛は親しい人々を精神的にも遠ざけ、営業に対する干渉は、それで生活する多くの人々を失業と生活苦に追い込むという悲しい現実も生み出してしまいました。

不要不急の外出を自粛させれば「移動の自由」を国民から奪ってしまい、やむを得ず営業を停止させれば「営業の自由」を奪ってしまう。行政は国民を保護するために、権利で認められる自由を束縛せざるを得ないジレンマに陥っていました。これは、国家が国民保護のために、その自由をどこまで束縛してよいのか、という権利と権力の境界の不透明性を浮き彫りにする出来事であったように感じます。近年注目を集めている「生政治」が抱える問題点です。

この点において19世紀に種痘を広めようと奔走した人々はすでに同じ難題に直面していたと言えるでしょう。現代に比べれば法もインフラも整備されていない近代以前の人々が出した答えは、あくまで人々を辛抱強く説得し続けるという泥臭い方法でした。

今回は取り上げなかったのですが、種痘の普及に尽力したのは医者や行政だけではありません。地方に赴いて献身的に種痘を施し続けた看護婦、無料かつアクセスしやすいワクチン・サービスを提供し続けた役人たち、教壇に立って種痘の安全性を説いた様々な地位の聖職者、そして、否応なく種痘の臨床試験に使われた当時の孤児たちです。ワクチン開発の途上にあって、彼らほど国家が自由に動かすことができる集団は存在しませんでした。

今回紹介した本書の内容はごくごく一部であり、わかりやすくお話しするために端折った箇所や、厳密には正確でない表現になってしまった箇所もございます。ですがコロナ渦が少しずつ落ち着いてきて、一歩引いた視点から冷静に見つめられるようになった今だからこそ、種痘の社会史を読み解き、当時の社会について思慮することは意義深いことであるように感じます。ぜひこのような一冊もいかがでしょうか。

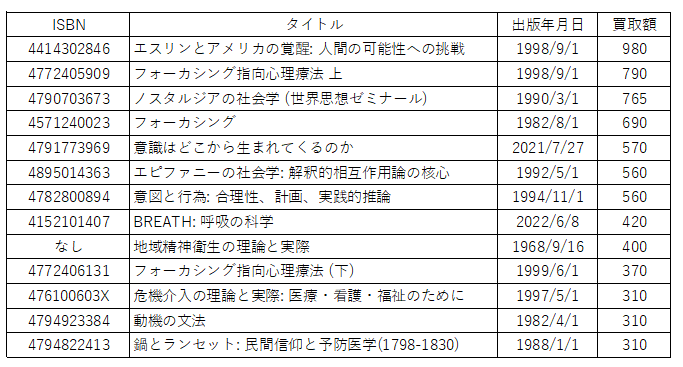

今回の高額買取商品一覧

下表は今回の買取商品のうち、300円以上のお値段をつけさせていただいたものです。

クリックすると拡大表示されます

(買取額は市場の需要と供給のバランスにより変動するため、現在とは異なる可能性がございます。上記は2025.02.04時点の金額です。)

今回もたくさんの良書をお売り頂き、誠にありがとうございました!

スタッフR

画像の書籍は今回買い取りさせていただいたうちのほんの一部です