2025/04/04

心理/スピリチュアル書籍の買取【27冊 15,240円】

今回は、スピリチュアル関連の書籍27冊をまとめて買取させていただきました。

スピリチュアル関連と述べましたが、具体的にはシュタイナー・ユング等の心理学、カバラ関連書籍、占星術、幻想文学全集など、内容は多岐に渡ります。

これらの分野は、人によっては怪しげな印象を持たれる方もいらっしゃるかと思いますが、買取額の高さから古本市場においても世間の関心が高いことが伺えます。

よく分からないけれど惹かれてしまう…そんなジャンルなのではないでしょうか。

さて、そんな中今回取り上げてみたいのがこちらの1冊です。

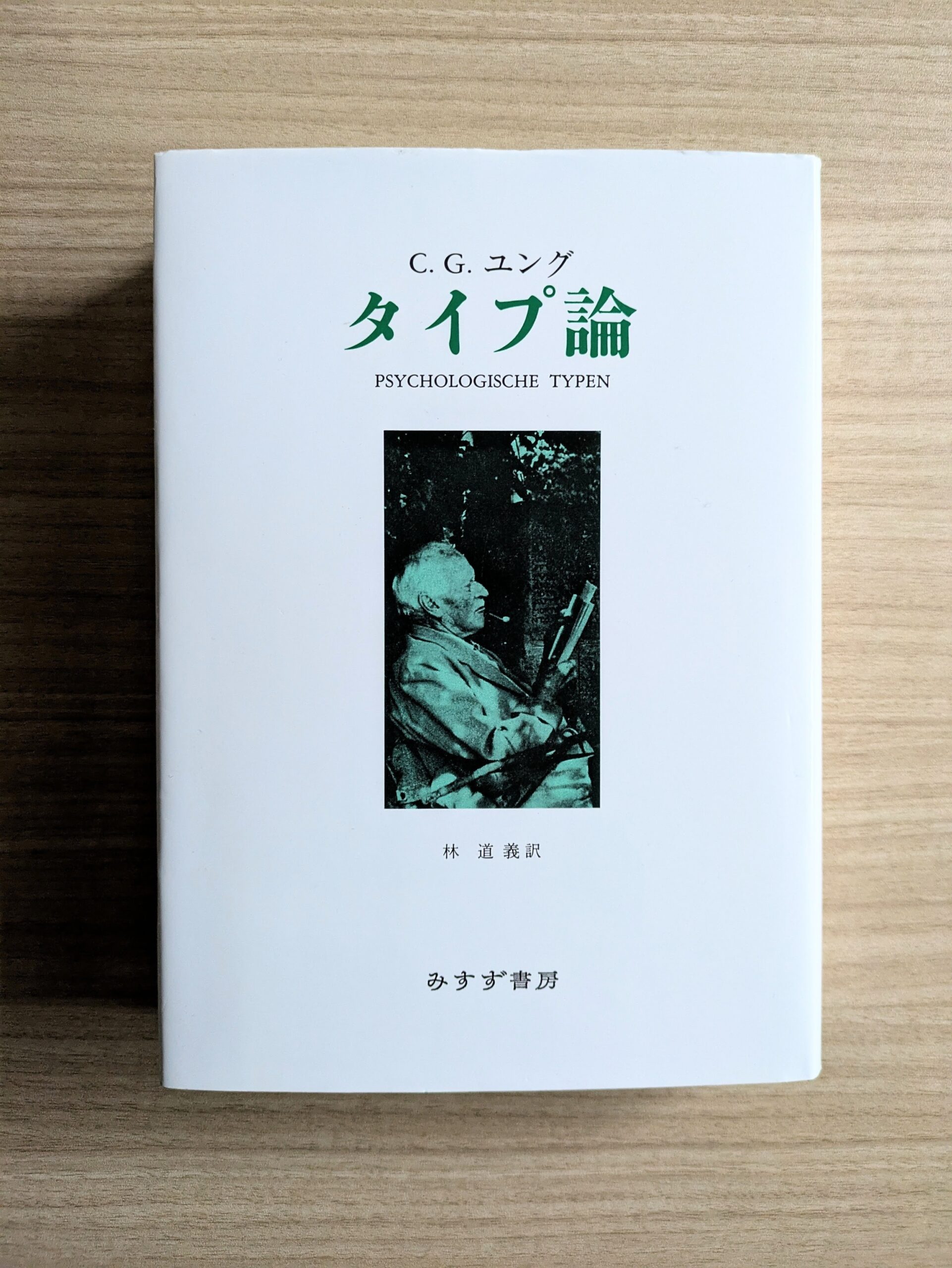

『タイプ論』カール・グスタフ・ユング 著, 林 道義 訳,1987, みすず書房

『タイプ論』?難しそうだなぁ…

そう思いますか?

実はこのユングのタイプ論、私たちに身近な適職診断やパーソナリティ検査などにも応用されているんです。

それではまず、著者のユングについて触れていくことにしましょう。

カール・G・ユングとは?

カール・グスタフ・ユング(1875~1961年)はスイスの心理学者・精神医学者です。

ブロイラーに師事し深層心理について研究し、ユング心理学と呼ばれる分析心理学を創始した人物です。

教会牧師の父、優れた神学者である母方の祖父、高名な医師である父方の祖父を持ち、医学と宗教学を背景に持つユングは、幼少期から神秘的な体験や夢、精神的な世界に興味を持っていました。

このような家庭環境で育ったユングは、深い内省と独自の思索に基づく繊細な性格をしており、彼自身の言葉で言う「生涯心を奪うことになった、私の人生にとって重要な夢」を幼少期に見ています。

幼稚園児くらいの時に見た夢を記憶していることもすごいですが、その内容は幼児が見るものとしては到底信じられないものです。

みすず書房発行の『ユング自伝1 思い出・夢・思想』(アニエラ・ヤッフェ編,河合隼雄ほか訳,1972年)のp28-p29より、少し長いですが夢の内容を引用します。

底には丸いアーチ型の出入口があって、緑のカーテンで閉ざされていた。ブロケードのような織物で作られた、大きな重いカーテンでとてもぜいたくにみえた。後に何が隠されているのかを見たくて、私はカーテンを脇へ押しやった。私は自分の前のうす明りの中に長さ約一〇メートルの長方形の部屋があるのを見た。(中略)床は敷石でおおわれ、中央には赤いじゅうたんが入口から低い台にまで及んでいた。台の上にはすばらしく見事な黄金の玉座があった。(中略)何かがその上に立っていて、はじめ、私は四―五メートルの高さで、約五〇―六〇センチメートルの太さの木の幹かと思った。(中略)けれどもそれは奇妙な構造をしていた。それは、皮と裸の肉でできていて、てっぺんには顔も髪もないまんまるの頭に似た何かがあり、頭のてっぺんには目がひとつあって、じっと動かずにまっすぐ上を見つめていた。

(中略)私はこわくて動けなかった。その時、外から私の上に母の声がきこえた。母は「そう、よく見てごらん、あれが人喰いですよ」と叫んだ。

この内容の夢を幼児期に見たというユングの精神に筆者は驚きを隠せませんでした。

思春期には貧しい家庭環境や両親の不和に悩んで登校拒否を経験するなど、内面的な葛藤を抱えていたユング。

1886年にはバーゼルの上級ギムナジウムへ通学し始めますが、この時期に自分の中に「内なる性格」として「NO.2」が現れたといい、このことをきっかけに精神医学への強い興味を持ちます。

その後、名門バーゼル大学で医学を学び、精神医学の道に進みました。

大学を卒業したユングは、先述のブロイラーの元での病院勤務やパリへの留学を経験。そして、フロイトとの出会いを経て独自の心理学理論を発展させていきました。

タイプ論とは?

さて、今回取り上げたユングの『タイプ論』は、ユング心理学の代表的な思想の一つと言われています。

タイプ論について、ユングは本書まえがきにおいて「臨床心理学の分野における、ほぼ20年にわたる研究の成果」(P1)と位置付けています。

一体どのような理論なのでしょうか?

2つの態度

ユングはまず、人間は2つの態度に分類できるとしました。

心のエネルギーの矛先によって「外交的」であるか「内向的」であるか、です。

つまり、心のエネルギーが「外側」に向く人を「外向的」、自分の「内側」に向く人を「内向的」としたわけです。

しかし、ここで注意すべきなのは、決して「明るい性格=外向的」「暗い性格=内向的」というわけではなく、外交的な人が家では無口で内向的な態度をとる、といった二面性が見られることもある、とユングは述べています。

この2つの態度のより具体的な判断基準として一般的に言われているのは、「外の世界」と接しているときに元気が出てくる人は「外向的」、「外の世界」と接していると疲れる人は「内向的」だと考えるとわかりやすい、と言われています。

あなたはどちらに当てはまりますか?(筆者は完全に「内向的」です!)

4つの機能

さらにユングは、人の心には4つの働きがあると考えました。

「思考」「感情」「感覚」「直観」の4つです。

まず、決断をくだす際の傾向によって、論理的に決定を下すタイプ(「思考」)か、感情に従って決定を下すタイプ(「感情」)かに分けます。

「思考」が優位な人は物事を論理的に捉える、理論や理屈に関心が向くタイプで、男性に多いと言われます。

一方、「感情」が優位な人は「好き・嫌い」「快・不快」で物事を判断するタイプで、女性に多いと言われます。

さらに、物事の捉え方によって物事の詳細を細かく把握するタイプ(「感覚」)と、全体像をざっくりと把握するタイプ(「直観」)かに分けます。

「感覚」が優位な人は、物ごとを「見たまま」「そのまま」「あるがままに」感じ取る傾向にあり、事実やデータをまるで写真に撮ったかのように詳細に把握する傾向があります。

一方、「直観」が優位な人は、単なる事実よりもその裏に隠れている意味や可能性に関心を持つ傾向にあります。そして、物事をこまごまと捉えるのではなく全体像を把握し、物事の本質だけを捉えようとします。

ここまで、2つの態度と4つの機能について簡単に触れましたが、ユングはつまり、人は「2×4=8パターン」のいずれかに分類される、と考えたのです。

筆者個人的には、本当なのか?と疑ってしまいます。

この世界中のありとあらゆる国の人々がたった8つのパターンに分類されるなんて、と。

この点については、ユング自身も『タイプ論』の序論のなかで

と、人々の性格の複雑さ・分類の難しさについて言及しています。

『タイプ論』の目的

人間を8つの決まったタイプにきっちりと分類するのは難しい。けれど、心理テストや適職判断などで、自分のタイプや傾向を知ることを私たちは皆多かれ少なかれ好きだと思うのです。

タイプ論のような理論を学ぶと、私たちは「私は〇〇タイプ!」「私は〇〇タイプだから、これができない!これが得意!」と型にはめ行動を限定しがちです。

しかし、ユングは『タイプ論』を考案したにも関わらず、こういった事象を危惧していたようです。

『タイプ論』のまえがきによると、ユングはタイプ論の目的として

と書いています。

ユングの願いは、一般の人々でもタイプ論の知識を活用できるようになることでした。

「編者序言」のページではタイプ論の意図が明確に述べられています。

また、ユングは下記のようにも述べています。

人間をタイプ論を用いてタイプ別に分けることは大して意味のないことだ、とはっきり述べています。

人々をタイプ分けすることが目的なのではなく、タイプ論を用いて自分自身や相手(仲間)への理解を深める、相互の違いを認め合うことが目的なのです。つまり、タイプを決めることは「目的」ではなく、人間理解を深める「手段」に過ぎないとしています。

本書を読み始めた時、筆者も「自分は何タイプなのだろう?どんな風に行動し、どういう風に生きていくのが良い、という指針はあるかな?当たっているかな?」と、自分自身についての理解を深めたいという考えが強かったように思います。

しかし、読み進めるにつれ、自分自身を知った上で、自分とはタイプの違う相手のことを知り理解を深めてほしいというユングの願いが込められていることを知り、胸に迫ってくるものがありました。

それは、先述したユングの家庭環境や二度の世界大戦を経験した人生で、ユング自身が自分を知り、そして相手への理解を深める、たとえ理解に苦しむ相手であっても理解しようとする、その姿勢の大切さを痛感したからなのではないかと勝手ながら想像してしまいました。

「皆ちがって、皆いいんだよ」と、偉大な心理学者が背中を押してくれたような、そんな気持ちになったのでした。

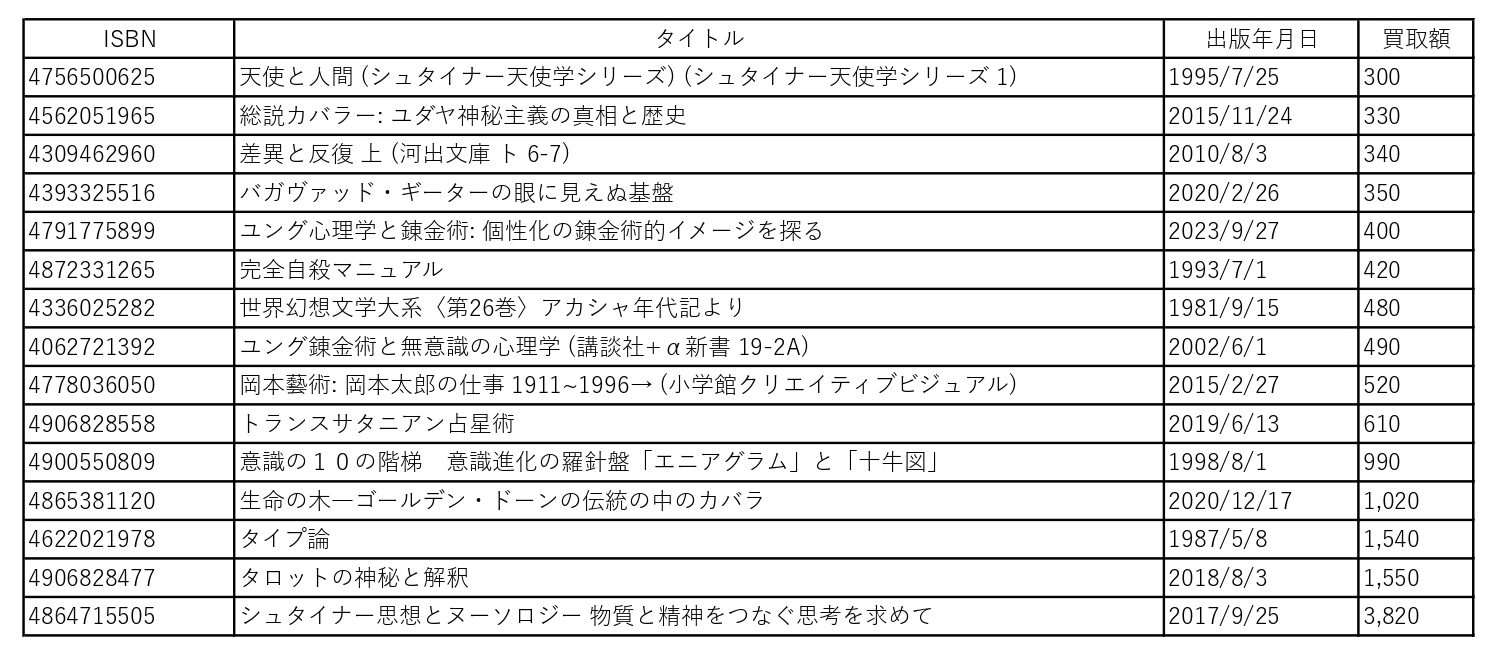

今回の高額買取商品一覧

目まぐるしい速さで変化する世の中で、原著『Psychological Types 』(1921)が発行されて100年以上経ってもなお、古めかしさを感じず現代に生きる私たちの人間関係の悩みにそっと助け舟を出してくれる、ユングの『タイプ論』。

このような古典的名著は古本市場においても価値が下がりにくく、良い値がつきやすい傾向にあります。

そのため、発行年が古くても意外と良い買取額がつくことも多く、今回300円以上で買い取らせて頂いた書籍を一覧化した下表の中にも80~90年代に発行されたものがちらほらあります。

クリックすると拡大表示されます。

(買取額は市場の需要と供給のバランスにより変動するため、現在とは異なる可能性がございます。上記は2025.1.15時点の金額です。)

ご自宅に古典的名著が眠っている方、まずはお気軽にお見積もり依頼をされてみてはいかがでしょうか?

事前見積は無料でご利用できますし、買取金額の概算を知って納得してから送付いただけるので取引後の納得感が違います。

ぜひご利用ご検討ください。

今回も沢山の良書をお譲りいただきまして誠にありがとうございました。

スタッフO