2025/03/28

教育学などの専門書の買取【140冊 26,485円】

今回は教育学を中心とした専門書を多数買い取りさせていただきました。

教育学というと、小学校や中学校などの学童・生徒を対象とした子どもへの教育をイメージされる方が多いと思いますが、今回買い取らせていただいた本のターゲット層はもっと広範なようです。

人は生涯にわたり学習する

それは、ずばり“ゆりかごから墓場まで”。義務教育から高等教育、大学教育を卒業しても人間は死ぬまで学習を止めることはありません。むしろ、年月にしたら学校教育を受ける期間よりもその後の方がはるかに長いですよね。

それでは、学校教育を終えた成人の学習をテーマにした本にはどのようなものがあるのでしょうか?

本記事の最後に掲載する「高額商品一覧」にあるような、教員のための教育学やビジネスの場でのリーダーシップ開発など“人材育成を目的とした学び”が1つ大きなものと言えるでしょう。

しかし、各職場にふさわしい人材を育てるにはどのような方法が適しているのでしょうか?いや、そもそも、どのような傾向を持った人材がその職場に適していると言えるのでしょうか?

コンピテンシーという考え方

そんな疑問に答える1冊がこちら

『コンピテンシー・マネジメントの展開』ライル M.スペンサー/シグネ M.スペンサー 著, 梅津 祐良 訳,2011,日本生産性本部

です。原著は1993年『Competence at Work: Models for Superior Performance』で、日本では2001年に『コンピテンシー・マネジメントの展開: 導入・構築・活用』という邦題で日本生産性本部より出版されています。今回の版は旧版で訳出されなかった以下の3章も補完した完訳版です。

今回新訳出章の要約(カバーより引用)

「第17章〈起業家〉」どのような行動特性をもった人が、起業家として成功するのか?経歴と属性から判断できるのか?国による違いはあるのか?

「第23章〈人材マネジメント統括的情報システム〉」統合的に活用できるデータベースの概念図はどのようなものか?その開発ステップは?

「第24章〈社会への適用〉」知識労働社会において、労働者の教育訓練にどう活用できるか?学校教育での活用は?育児に対する意義は?

ところで、みなさんは「コンピテンシー」という言葉を聞いたことはありますか?英語のcompetencyは直訳すると「能力」や「技量」といった意味になりますが、ビジネス用語におけるコンピテンシーとは

「卓越した業績を峻別する人材の能力」(本書「訳者まえがき」追記pⅲより)

を指します。

つまり、ある同じ業務を遂行するにも、明らかに卓越した結果を残すパフォーマンスをする人と、そうでもない人(本書の言葉を借りるのであれば、「平均的な、あるいはおそまつな業績を示すサンプル」(p5))が出てきます。

その両者の具体的な違いに着目し、卓越パフォーマーの態度や行動を抽出した「コンピテンシー」を採用や昇進査定や配属などの人事評価、さらには給与査定に適用させようという考えが登場したのは1970年代アメリカでのことでした。ハーバード大学の心理学教授のデイビッド・マクレランドが提唱したもので、本書著者の2人はマクレランド教授の弟子にあたります。

本書は師匠のマクレランドを中心に開発されたコンピテンシー・アセスメントの方法論を仔細に、かつ具体的に要約し、読者をコンピテンシー・モデルを用いた実践に導くガイドブックとなっています。

テストでは測れない、何か

そもそも、こういった「コンピテンシー」の把握が必要とされたのは、従来の採用試験や昇進試験だけではその業務における卓越者を峻別することが難しいという課題があったからでした。

紙ベースのテストでは優秀そうに思われた人物、あるいは採用面接時のレジュメに書かれた華々しい経歴を持つ人物が、必ずしも優秀な業績を収めるというわけではないというのです。まぁ、ありそうなことですよね。

そこで本書では、実際にその職務や任務にあたっている人たちのうちから卓越したパフォーマンスをする人たちと、そうでない人たちを面接する「行動結果面接(BEI:Behavioral Event Interview)」という面接法を推奨しています。(なお、他の手法についても紹介されてはいますが、圧倒的にBEIに割かれているページ数が多いです。)

その面接法についてざっくり書くと、被面接者に「その業務の中で成功したと思ったこと」「失敗したと思ったこと」「そして自分はどう対処したのか」「何を思ったのか」という具体的事例を各5-6例ほど語ってもらい、卓越したパフォーマーと平均的パフォーマーとの違いはどこにあるのかを探り、その結果をまずはカテゴリーに分けるのです。

・達成重視の尺度(どれくらい目標達成を重視し、そのために動くか?またその達成によるインパクトの範囲(個人的な範囲のみ?チーム全体?部門全体?など)

・インパクトと影響力(ほかの人に影響力を及ぼすためにとるアクションの程度)

・ほかの人たちの能力開発(ほかの人の能力を伸ばすためにどんなことをするのか?対象となる部下の人数やランクは?)

・チームワーク力(協力的?そのためにどのくらい頑張っているのか?)

・分析的思考能力(どのくらい複雑な分析的思考力を発揮しているのか?またそれが影響を及ぼす範囲とは?)

などなど…があります。

ここで全てを挙げることはできませんが、このカテゴリーごとにコンピテンシーをさらに具体的な行動の強度としてコード化、尺度化したものが第Ⅱ部の「コンピテンシー・ディクショナリー」に列記されています。

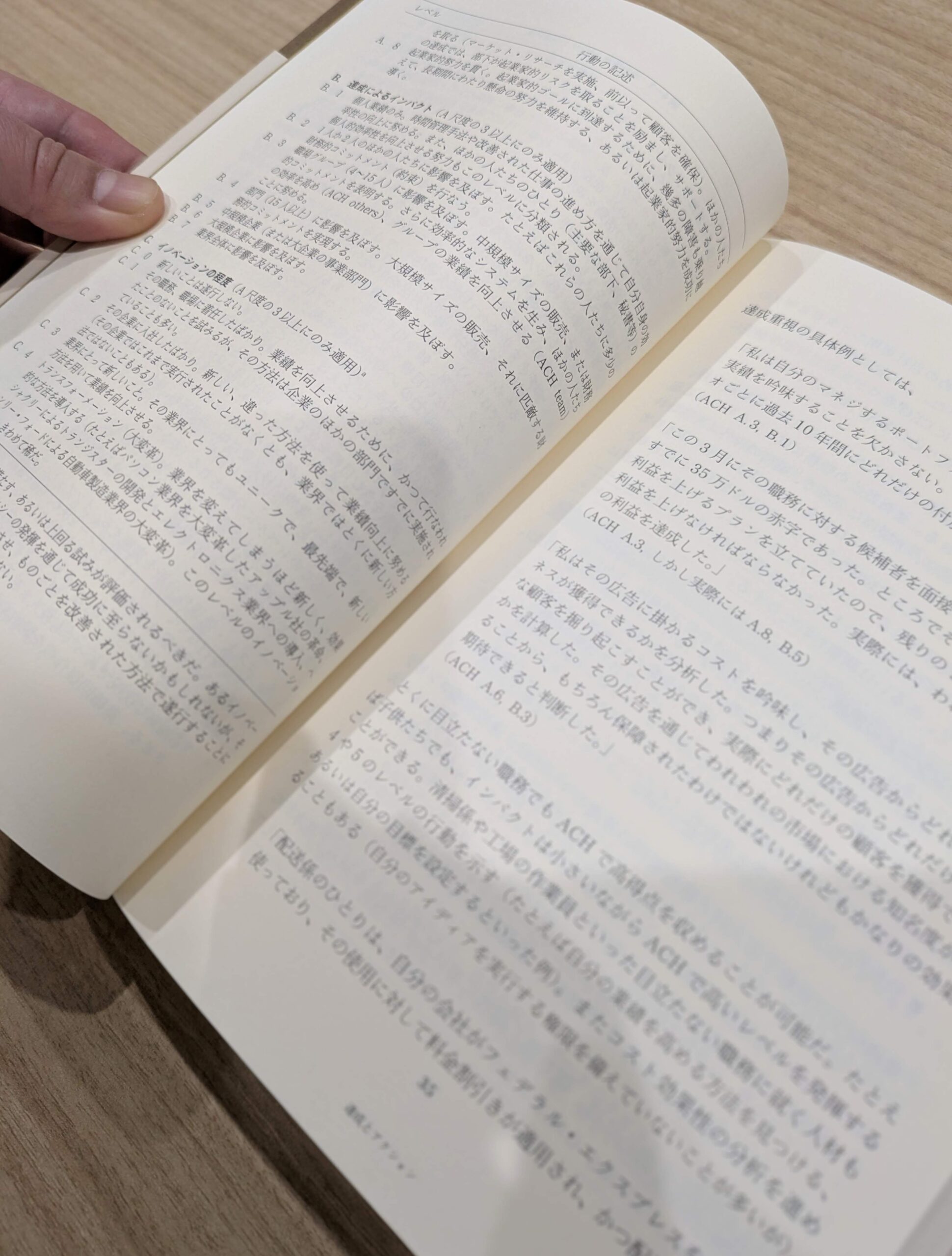

紙面を少しだけ。p31~の「第4章 達成とアクション」に掲載された達成重視(ACH)コンピテンシーの測定尺度の一部。

上の「達成重視」のコンピテンシーは「すぐれた仕事を達成し、あるいは卓越した基準に挑む姿勢を指」します(「」内、p31より)。この尺度は

A.どのくらいの強度で基準達成のために行動したのか

B.組織が影響を受ける程度、範囲はどのくらいか

C.それがどのくらいイノベーティブであるのか

といった3次元で構成されています。

各測定尺度だけでも分かりやすいのですが、本文中にはこの尺度を裏付ける具体的な語りが一緒に掲載されているので、これから組織独自のコンピテンシー・モデルを構築する担当者にもイメージが湧きやすいでしょう。

特筆すべきは、上記のカテゴリー例をご覧になればわかるとおり「どれくらい頑張ったのか?」「人間関係を良好に保つために何をしたのか?」など、かなり泥臭そうな指標も登場していることです。ビジネスの場において「業績」といえば収益をいくら上げたかなど、いわゆる経済的な指標や目に見える行動のみに絞られていると思いきやそうではなく、その背景にある価値観、思考パターン、性格なども含む総合的な概念なのです。

また、先に挙げたBEI法は非常に個別具体的な聞き取り手法ではあるものの、それを濃縮して得られるコンピテンシーは最終的には年齢や性別やその人の置かれた経済状態、さらには国籍などに左右されないものとなるそうです。

このことからコンピテンシーは一般的な営利企業の場合にはもちろん、医療現場や教育、公益法人など収益性の有無に関わらない組織でも人材の適材適所を測る指針として使えるという点が優れています。(下に、本書を参考に作成されたコンピテンシー・モデルを実際に運用する虎ノ門病院の事例を紹介します。)

当然、同じ会社の中でも必要とされるコンピテンシーは業務内容によって異なるはずで、その業務や部署ごとのコンピテンシーの設定が必要なのですが、本書ではその辺りのことも「第Ⅲ部 コンピテンシー・モデルの開発」「第Ⅳ部 一般コンピテンシー・モデル」で手とり足とり解説していますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。

人材不足の中で…コンピテンシーの活用

どんな企業でも人材の適材適所という問題には頭を悩ませているのではないかと思います。

ただでさえ人手不足+人材流動のこの世の中、ふさわしくない部署に人材を配置してしまった場合、その労働者自身のストレスは多大なものになり別の組織への流出も容易に起こります。組織としても時間とお金をかけて採用・教育した人材が他に流れてしまうのでは業務の遂行もままなりませんし、全体的な業績にも影響します。

ですが、事前に「こういう人がこの業務には向いているんです」ということが分かっていれば、採用の際に人事担当者が参考にすることはできるはずですよね。

また、採用時には足りていなかったコンピテンシーがあったとしても、「では、望ましいコンピテンシーはこれだから、新人はこっちを伸ばす方向で教育しよう!」という組織内教育の参考とすることもできます。

読後の感想とコンピテンシー運用の今後

本書は冒頭に述べたように1970年代から1990年代のアメリカにおいて提唱された概念であるという背景を持って著されています。

そのため、聞き取り被面接者に軍関係者が多いような気がするのと、組織への自己犠牲度を好意的に解釈する尺度が含まれている印象があり、正直、現代の日本にそのまま当てはめて運用するのは難しいのかしらん?という部分も多少あるように感じました。

ただ、そこはこれも冒頭書いたように本書はあくまで「ガイドブック」であり、これをベースに改変を加え、現在の組織にフィットするコンピテンシー・モデルを構築することは可能なのではないかと思います。

読んだ限りではBEI面接を行なう面接官のスキル開発も必要ですし、その余裕がある組織にしか実行は難しいような気もしつつ、人手不足と「なんだか納得いかない職場」の伝統的土壌を改良したい組織トップには、強い光を投じる一冊なのではないかと感じました。

なお、本書ではコンピテンシー・モデルとその報酬や昇進への応用などにも触れて(「第Ⅴ部 コンピテンシー・ベースの応用」)おり、「そこが気になるのよ!」という方も多いとは思いますが、そろそろ紙幅が足りなくなってきたので、今回はこの辺で…。

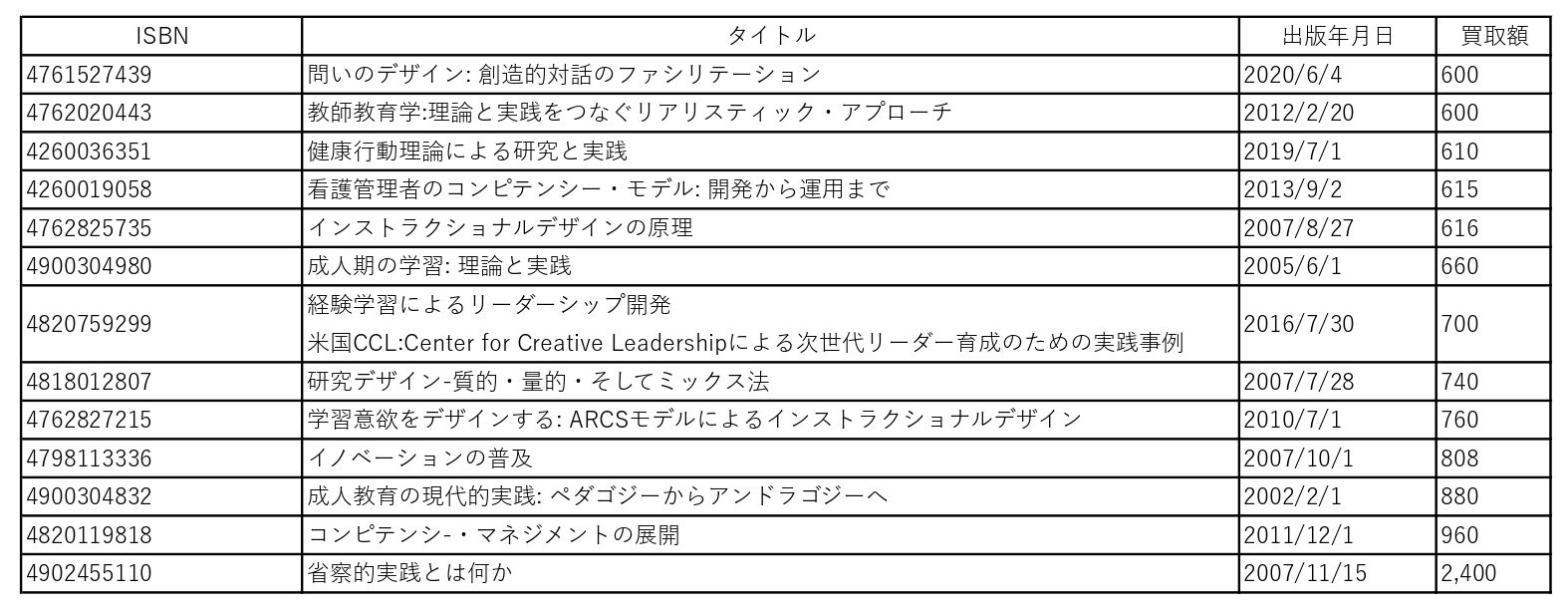

今回の高額買取商品一覧

今回は1点600円以上の買取額となった商品を一覧にしております。

クリックすると拡大表示されます。

(買取額は市場の需要と供給のバランスにより変動するため、現在とは異なる可能性がございます。上記は2025.1.14時点の金額です。)

上で少し触れた虎ノ門病院でのコンピテンシー・ モデルの開発・運用の実際をまとめた書籍は上から4冊目の『看護管理者のコンピテンシー・モデル:開発から運用まで』(虎の門病院看護部 著,医学書院)となります。

そして、その2年後に同出版社から発行されたのがこちら。

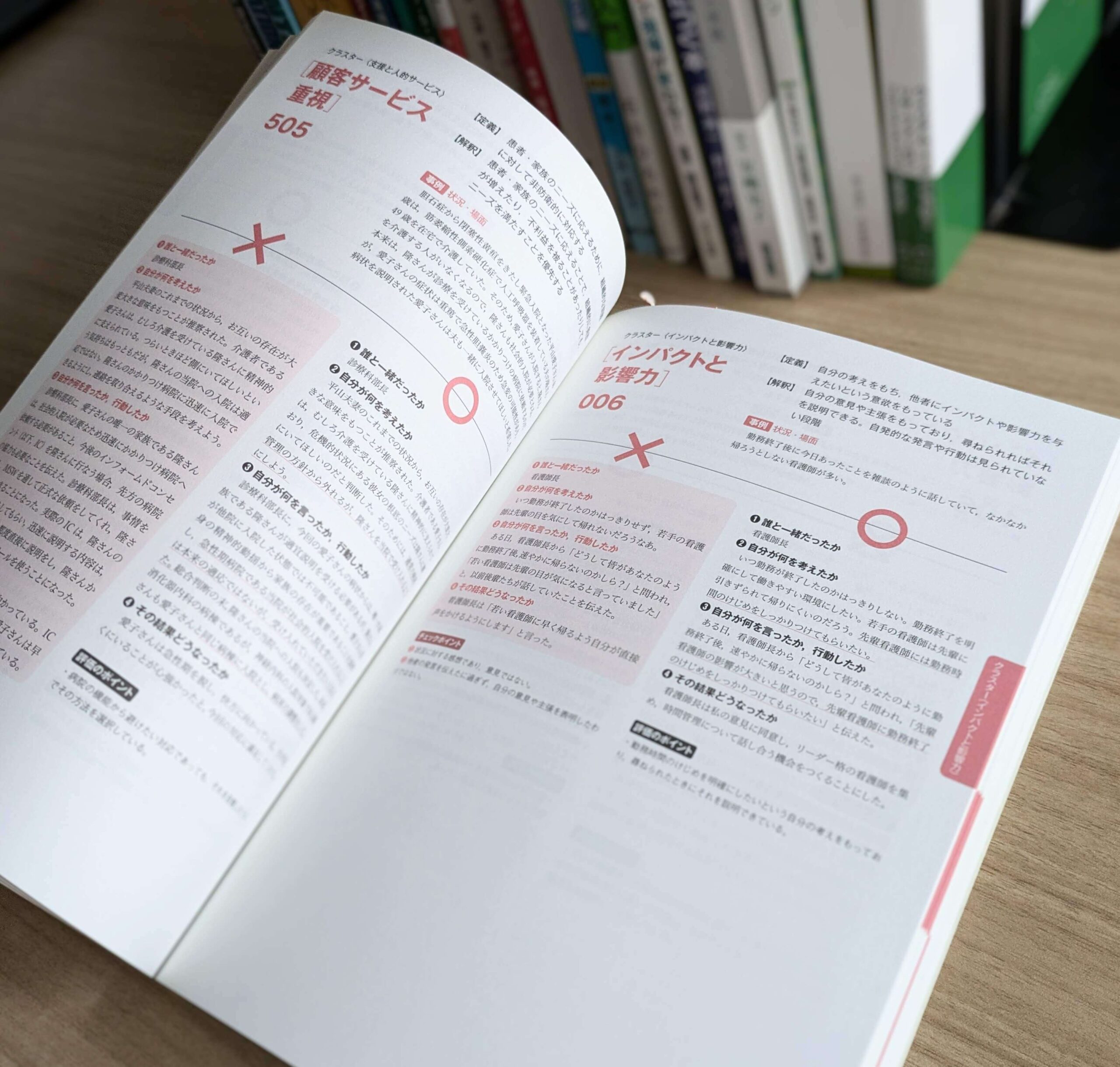

『看護管理者のコンピテンシー・モデル事例集: 書き方とその評価』(看護管理コンピテンシー研究会 著,2015) (買取額470円)

です。

今回中心的にご紹介した『コンピテンシー・マネジメントの展開』を参考にコンピテンシー・モデルの開発と運用に取り組んだ実際の事例が掲載されています。

こちらも紙面をチラリ。看護の現場で管理者が組織のためにすべきことをコンピテンシー・モデルとしてまとめ、実際にそれを行動に移し成果をあげるための事例をかなり具体的に書き、ふさわしくない書き方にはバツ、良い書き方にはマルを付し解説しています。ここまで詳細に具体例が挙げられていれば、リーダーや責任者の任用や評価に即役立ちそうです。

現場での運用に適するよう事例の取り上げ方がとにかく具体的なので、同じように人的資源の充実から患者さんへのケア拡充の糸口を探している医療関係者の方には大変参考になるのではないかと思います。

お気軽に事前見積を

なお、一覧にある『看護管理者のコンピテンシー・モデル:開発から運用まで』(2013)と写真の『看護管理者のコンピテンシー・モデル事例集: 書き方とその評価』(2015)は前者が先行、後者がその続編のような位置づけであるのですが、微妙に買取額が異なり前者の方が若干買取額も高い評価となっています。一般的に看護関連書籍は古いものほどお値段がつきにくい傾向にありますが、内容や需要によっては今回のようにその例外となる場合もあります。

当店ではざっくりと「看護関連の書籍は発行から5年以内のものを買取対象とする」とさせていただいておりますが、今回のような例外をお客様ご自身でご判断いただくのは至難の技です。

そこで、当店ではお客様が商品を送られる前に買取額の概算をお出しする事前見積もりを承っております。その際に買取対象となるかどうかも含めてご確認いただけるようになっておりますので、「これ、買い取ってもらえるのかな?」とご不安になりましたら、ぜひ、一度事前見積をご利用ください。

今回も良書をたくさんお売りいただき、誠にありがとうございました!

スタッフN

※下の写真はお送りいただいたうちのほんの一部です。

【買取品はAmazonの他、以下のサイトで再販いたします。】

【「一冊一善」寄付買取にご協力ください。】